マーケティングのULSSASモデルとは?SNS時代の購買行動とAISASとの違いを解説

-

増井 光生

増井 光生

-

- #Webマーケティング

「SNSで見かけたコスメ、気になって検索してみたら、評判も良かったから買ってみた」──こんな経験、ありませんか?

私たちの購買行動はここ数年で大きく変わりました。以前は広告やテレビCMなど、企業からの一方的な情報で商品を知るのが主流でしたが、いまでは「誰かの投稿」がきっかけになることが当たり前になっています。

そんな現代の流れを捉えたマーケティングの考え方が「ULSSAS(ウルサス)モデル」。SNS上でのクチコミや検索を起点とし、ユーザーの共感や行動の連鎖を重視した構造です。

この記事では、ULSSASモデルの具体的な内容をわかりやすく解説しながら、よく比較される「AISAS(アイサス)モデル」との違いも整理していきます。

マーケティングに関わる方や、SNS時代の購買行動に興味のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

関連記事:Webマーケティングとは?熊本におけるマーケティング会社の仕事内容や実績についてWebマーケターが解説!

ULSSASモデルとは?

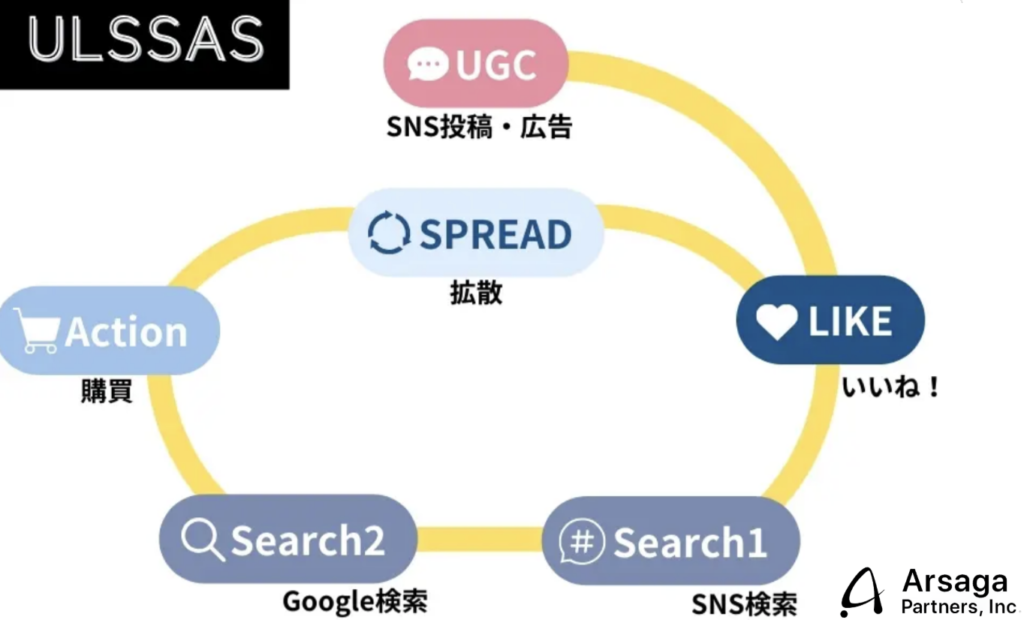

ULSSAS(ウルサス)モデルは、株式会社ホットリンクが提唱した、SNSの普及によって変化した私たちの購買行動を捉えるために登場した、新しいマーケティングモデルで、以下の6つのステップから成り立っています。

- UGC:User Generated Content(ユーザー生成コンテンツ)

- Like:いいねなどのリアクション

- Search1:SNS内での検索

- Search2:Googleなどでの検索

- Action:購買

- Spread:拡散

ULSSASの主な特徴は、従来の広告中心のモデルでは捉えきれなかった「ユーザー同士の影響」や「共感による行動の連鎖」に着目していることと、検索をSNS内と検索エンジンの2種類に分けていることです。

たとえば、InstagramやX(旧Twitter)で「このリップ、発色すごい!」という投稿を見かけ、それに「いいね」やコメントが集まっているとします。

それを見た人が「本当に人気なのかな?」と感じて検索を始め、情報を集めた上で実際に購入し、また自分のSNSで紹介する……。ULSSASは、こうした“リアルな購買の流れ”を6つのステップに分けて可視化しています。

それぞれの頭文字を取って「ULSSAS」と名付けられており、各ステップはユーザーの行動を追いやすく、マーケティング施策に落とし込む際の指針にもなります。

ULSSASの各ステップの意味と流れ

ULSSASは、以下の6つのフェーズで構成されています。

1. UGC:User Generated Content(ユーザー生成コンテンツ)

まず始まりは、すでに商品を使ったユーザーが、自身のSNSで感想や写真を投稿することから始まります。

企業発信ではなく、ユーザー自身の体験が語られる点が、信頼性やリアルさにつながります。

2. Like:いいねなどのリアクション

その投稿を見た他のユーザーが、いいね、リツイート、シェア、コメントなどで反応します。

このリアクションの多さが「人気」や「信頼」の指標となり、新たな興味を生むきっかけにもなります。

3. Search1:SNS内での検索

投稿を見て気になったユーザーが、同じ商品についてSNS上で調べ始めます。

ここではレビューや他の人の投稿、使用感など「生の声」が重要視されます。

アルサーガパートナーズのSNS運用について知りたい方はこちらもご覧ください。

熊本のSNS運用実績を紹介|始め方と成功のコツ

4. Search2:Googleなどでの検索

SNSでは見つからなかった詳細情報や、購入方法・在庫情報などを得るために、検索エンジンを使ってより深く調査します。

この段階で公式サイトやECモール、まとめ記事などにアクセスする人が多くなります。

アルサーガパートナーズではSEO対策も行なっています。こちらもぜひご覧ください。

熊本県のSEO対策実績|成功事例と効果的な戦略を徹底解説

5. Action:購買

十分に情報を得たユーザーは、商品を実際に購入します。

このアクションはオンラインでも実店舗でも起こりますが、そこに至るまでの「共感と納得」のプロセスが重視されます。

6. Spread:拡散

購入後、ユーザーが自らその商品を紹介する投稿をSNSにアップします。

これが新たなUGCとなり、最初のステップに戻る──つまり、サイクルが再び回り出すのです。

ULSSASは、このように一人の行動が次の人の行動を誘発し、連鎖していく構造を持っています。

企業がコントロールできない部分も多いですが、だからこそ「信頼」と「共感」によるマーケティングが求められる時代といえるでしょう。

ULSSASとAISASの違い

AISASモデルとは?

まず、ULSSASと比較されることの多い「AISAS(アイサス)モデル」について簡単におさらいしておきましょう。

AISASは、インターネット上での購買行動を整理したマーケティングモデルで、以下の5つのステップで構成されています。

- Attention(注意):広告や記事などで商品を知る

- Interest(関心):気になって詳しく調べてみる

- Search(検索):ネット検索などで情報を集める

- Action(行動):実際に商品を購入する

- Share(共有):購入した体験を人に伝える・シェアする

このモデルは、検索エンジンやECサイトが普及し始めた頃の消費行動をよく表しており、多くの企業がこの構造を元にしたマーケティング施策を展開してきました。

AISAS、AIDMAなどの理論やマーケティングの変遷について詳しく知りたい方はこちらのコラムもご覧ください。

マーケティング4.0とコトラーの5A理論からのマーケティング5.0

ULSSASとAISASの違いは行動の起点と役割

ULSSASとAISASの最も大きな違いは、「行動の出発点」と「情報の出どころ」にあります。

AISASでは企業発信の広告やメディア記事が“入り口”になるのに対して、ULSSASはユーザーによる自然発生的な投稿(UGC)がスタート地点です。

つまり、AISASでは「企業→消費者」への情報伝達が主であるのに対し、ULSSASでは「消費者→消費者」間のつながりや影響力が重視されています。

また、ULSSASにはAISASに含まれていなかった「Like」や「Spread」といった“共感”や“循環”の要素が明確に含まれており、ただの一方通行では終わらない点が特徴です。

ULSSASのほうが「共感」や「拡散」に強い理由

現代の消費者は、商品選びの際に「誰かがどう感じたか」を重視する傾向があります。

単なる機能や価格だけでなく、その商品が「どんなふうに使われているのか」「誰が使っているのか」といった文脈に共感して、ようやく購入に至るという流れが一般的です。

ULSSASモデルは、その「共感から始まる購買行動」に特化しているため、企業視点のAISASモデルよりも、今のSNS時代にマッチしているといえるかもしれません。

たとえば、広告で注目されるのではなく、フォロワーが紹介していた投稿を見て自然に気になり、自分で検索して購入する──こうした“広告っぽくない動線”を想定して設計されているのがULSSASの強みです。

ULSSASモデルが注目される背景

ユーザー同士の影響力が強まった現代

SNSが日常に根付いたいま、私たちの購買行動は明らかに変わりつつあります。

かつてはテレビCMや雑誌、企業の公式サイトなど「企業発信の情報」が購買のきっかけでしたが、現在では「他人の投稿」が強い影響力を持つようになりました。

たとえば、家電を買う前にSNSでリアルなレビューを探してみたり、コスメの使用感を知りたいときにInstagramやYouTubeで使用動画を見て判断したり。

このように、他のユーザーの体験がそのまま“信頼できる情報源”になっているのです。

企業による情報発信よりも、第三者のリアルな声のほうが信じやすく感じられる。こうした空気感の中で、ULSSASのように「ユーザー発信を中心としたモデル」が注目されるのは、ごく自然な流れかもしれません。

インフルエンサーだけでなく、一般ユーザーの投稿が購買を動かす

「SNSマーケティング」と聞くと、まずはインフルエンサーを思い浮かべるかもしれません。たしかに、彼らの発信力は今でも非常に大きな武器です。

しかし、ULSSASモデルが面白いのは、インフルエンサーに限らず“誰でも購買のきっかけを生み出せる”という点です。

日常的な投稿の中に商品がさりげなく写っているだけでも、それがきっかけで誰かの興味を引くことがあります。

「有名人だから」ではなく、「あの人が良いって言ってたから」という身近さが、購買意欲を後押しするのです。

つまり、UGCが力を持つ時代には、どんなユーザーの投稿もマーケティングの一部になり得る。

この価値観の変化が、ULSSASが注目される大きな理由のひとつだといえるでしょう。

関連記事:【月額5万】インフルエンサー使いたい放題「トリドリ」とは?

マーケティング施策にULSSASを成功させるには

UGCを生み出すための仕掛けづくり

ULSSASモデルの起点は「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」です。つまり、まずはユーザーに「自然に投稿したくなる」ような仕掛けを用意することが欠かせません。

そのためには、ただ商品を売るだけでなく、「思わず写真に撮りたくなるようなパッケージデザイン」や「共有したくなる体験」を提供することが大切です。

また、SNSキャンペーンやプレゼント企画を通じて投稿のハードルを下げたり、ハッシュタグを活用して“参加型”の流れをつくることも効果的です。

一方で、企業の意図が強く出すぎると「広告っぽさ」が前面に出てしまい、共感を得られにくくなることもあります。

あくまでユーザーの自由な表現を尊重し、「投稿したくなる空気」をつくることが重要です。

SNSと検索、どちらにも対応した導線設計

ULSSASの構造を見ると、ユーザーはSNSでの投稿を見たあとに、SNS内と検索エンジンの両方で情報収集を行います。

そのため、SNS上だけでなく、GoogleやYahoo!検索でヒットするようなオウンドメディアやFAQページ、レビュー記事の整備も欠かせません。

特に、SNSでは「感覚的な共感」が起きやすく、検索エンジンでは「理性的な納得」が得られる構造になっています。

この2つのステップをスムーズにつなぐことで、ユーザーが途中で離脱することなく、購買行動に進みやすくなります。

拡散までを視野に入れたコンテンツ作り

購入したあと、ユーザーがまた投稿したくなるかどうか──ULSSASでは、この「Spread(拡散)」のステップまでがひとつの流れです。

そのため、商品そのものの魅力はもちろん、購入後に「他人に伝えたくなる要素」を盛り込むことが鍵になります。

例えば、開封体験が楽しいパッケージや、届いた瞬間に写真を撮りたくなるような演出などが有効です。

また、購入者にレビューを促す仕組みや、フォトコンテスト、UGCを紹介する公式アカウントの運用なども、拡散のサイクルを回すためには効果的です。

こうして、「投稿→共感→検索→購入→投稿」と自然に巡っていく流れを意識することで、ULSSASを活かしたマーケティング施策はより強く、継続的な成果を生みやすくなります。

まとめ

SNSが生活の一部となった現代において、私たちの購買行動は、もはや企業の広告だけでは動かなくなっています。

人は「誰かの体験」に共感し、「リアルな声」に納得し、「自分も試してみたくなる」──ULSSASモデルは、そんな一連の自然な流れを丁寧に捉えた仕組みです。

AISASとの違いを整理すると、ULSSASは「共感→検索→購買→拡散」という循環構造が特徴であり、ユーザーの声や行動が次のユーザーを動かすという連鎖を重視しています。

そのため、企業側の視点だけでなく、「どうすればユーザーが自発的に動きたくなるか?」という発想が、これまで以上に重要になってくるのです。

マーケティング施策としてULSSASを取り入れるには、UGCのきっかけづくり、SNSと検索の連携、購入後の拡散までを見据えた導線設計が求められます。

一人のユーザーの投稿が、やがて多くの人の行動を動かす――そんな未来を設計することこそが、ULSSAS活用の真髄かもしれません。