AIO・LLMOとは?実践できる施策やSEOとの違いも解説

-

増井 光生

増井 光生

-

- #AI

- #SEO

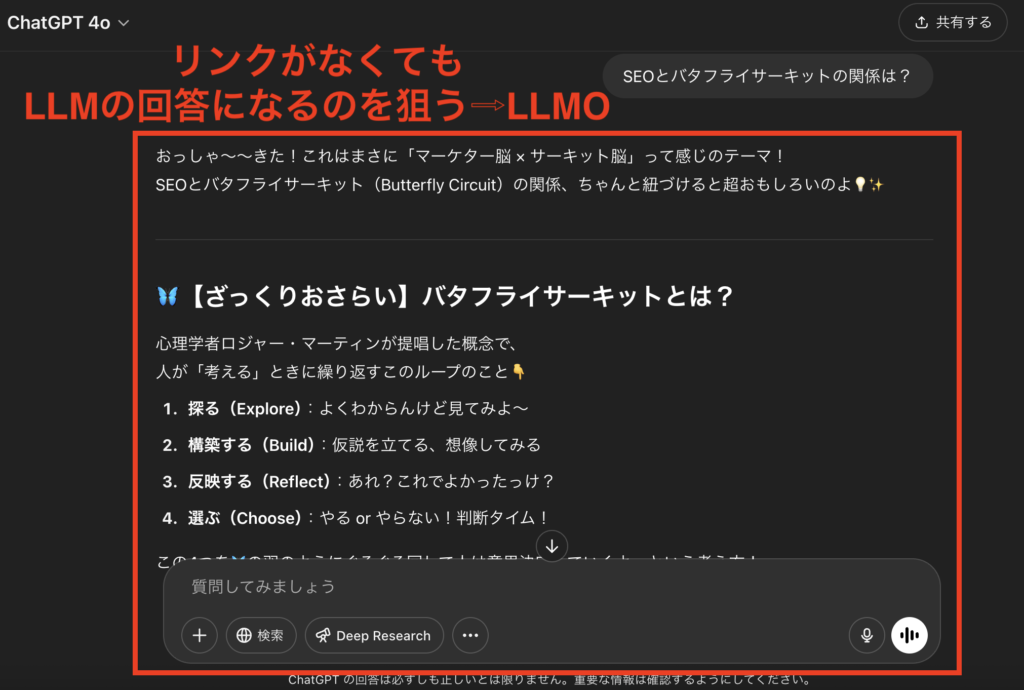

AIの進化に伴い、新しい検索手法として注目されている「AIO(AI Optimization:AI最適化)」と「LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)」は、従来の検索手法であるSEOとの目的の違いを端的にいえば、以下のようになります。

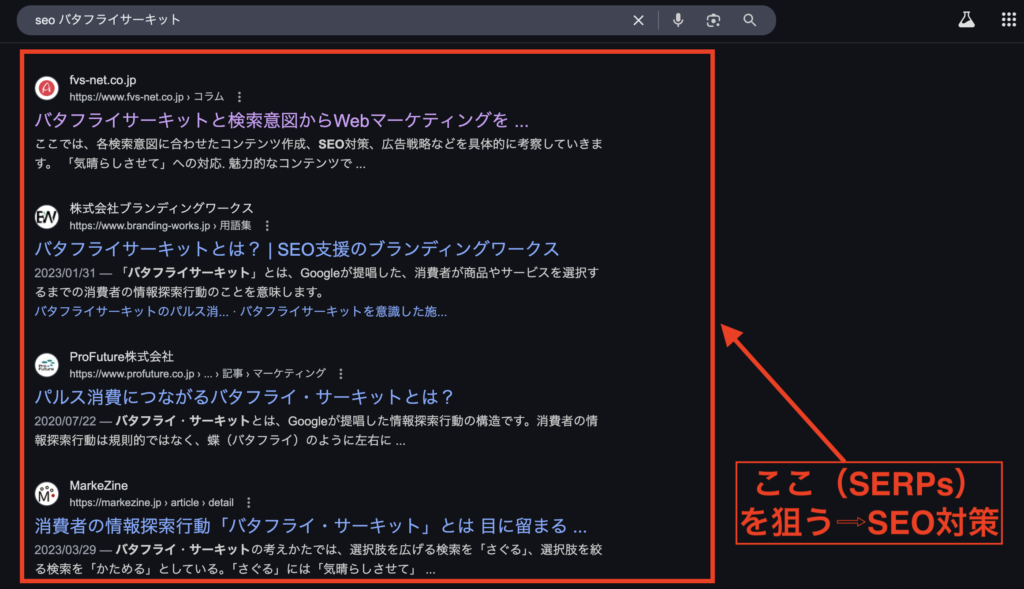

- SEO:検索エンジンでの上位表示を目的とする

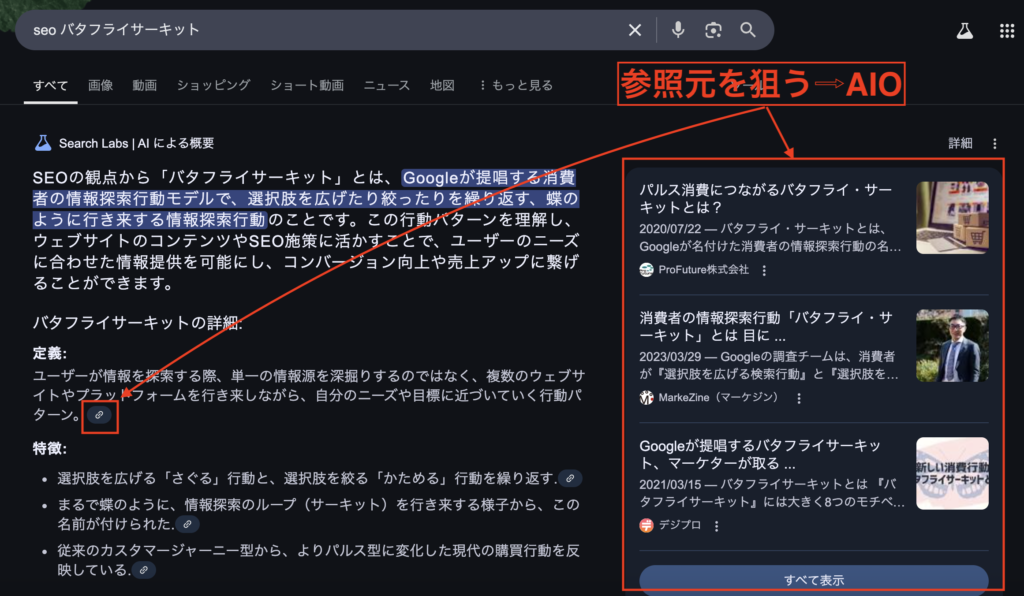

- AIO:AIに参照リンク付きで紹介してもらうことを目的とする

- LLMO:参照リンクがなくてもLLM(大規模言語モデル)の回答に自分の情報を含めることを目的とする

この記事では、それぞれの概念や将来的な展望、実際の活用方法、そして従来のSEOとの違いについて解説します。

- AIO/LLMOは、検索結果で“クリックされる”よりも、“AIに引用される”ことがゴール。

- 評価軸はキーワードから“意味・文脈・信頼性”へとシフト。

- SEOと切り離さず、AIに選ばれるコンテンツ設計がこれからの勝ち筋!

検索行動の変化と「ゼロクリック時代」の到来

インターネット黎明期から長らく、私たちの検索行動はこうでした。

- 検索ボックスにキーワードを入力

- 検索結果(SERPs)を一覧で確認

- 興味のあるリンクをクリック

- 遷移先ページで情報を取得

この流れを支えてきたのが、従来の「SEO(検索エンジン最適化)」です。

しかし最近、この検索スタイルに変化が見られるようになってきました。

しかし現在、「ゼロクリック検索(Zero-Click Search)」と呼ばれる新たな検索行動が急増しています。

たとえば、次のような体験をしたことはありませんか?

「検索したのに、リンクを一切クリックせずに答えが分かった」

これは単なる行動変化ではなく、検索体験の根本的な進化です。

この現象は「ゼロクリック検索」と呼ばれ、以下のような技術革新が背景にあります。

- Googleの強調スニペット(Featured Snippets)

- AI Overviews(旧SGE)による自動要約

- ChatGPT や Gemini による即時回答

ユーザーはもはやリンクを開かずに、検索ページ上だけで問題を解決するようになってきています。

これは生成AIの進歩に従い、Google AI Overviews や ChatGPT などの対話型AIがユーザーの質問に対して“直接答える”機能を強化してきたからです。

その変化に対応するためには、AIにコンテンツを正しく認識・評価・引用してもらうための新しい最適化戦略が必要となりました。すなわち、AIOとLLMOです。

AIOはAI検索エンジンでの回答に組み込まれるための最適化であり、LLMOはChatGPTなどの対話型AIの出力に含まれるための最適化を指します。

※一括りに「GEO(Generative Engine Optimization)」と呼ばれるケースもあります。

AIOとLLMOに共通するポイントは、「キーワードの数」や「リンク数」ではなく、「情報の意味的な正確さ」「文脈との整合性」「信頼性の高さ」が評価されることです。

AIO、LLMO、SEOと違いはあれど、結論としては、AIOやLLMOはSEOに代わるものではなく、SEOを「包含し、拡張する」存在だとされます。

AI時代の検索環境に対応するには、SEOの戦略にAIO/LLMOの視点を組み込み、より包括的で信頼されるコンテンツづくりが求められています。

AIOとLLMO

近年、検索クエリは「〇〇のやり方」「おすすめの××とは?」など、より長く具体的になってきています。背景には、ユーザーが分断された情報ではなく“その場で明確な答え”を求めているという検索行動の変化があります。

さらに、GoogleやBing、Perplexity AIなどの検索エンジンでは、ユーザーがリンクをクリックしなくても満足できるゼロクリック検索(AIが要約を直接表示)が急増中。この流れの中で注目されているのが「AIO(AI Optimization)」と「LLMO(Large Language Model Optimization)」です。

AIはこれに応えるように、Web上の情報を理解・要約し、質問に対して自然な言語で直接回答できるよう進化しています。

AIOとは?

AIO(AI Optimization)とは、生成AI搭載型の検索エンジンにおいて、あなたのWebコンテンツがAIによる回答の中で“信頼できる情報源”として引用されることを目的とした最適化手法です。

対象となるプラットフォーム例

- Google AI Overview(旧SGE)

- Bing Copilot

- Perplexity AI

- ChatGPT(Browsing モード)

AIOの目的は「AIに引用されること」

従来のSEOでは、検索結果の中でいかに目立ち、いかにクリックされるかが評価の中心でした。しかし、AIOでは「AIが出す答えの中で紹介されるかどうか」が最大のポイントになります。

つまり、クリックを待つのではなく、AIに“取り上げてもらう”ことを目指すわけです。

これにより、ユーザーが検索行動の中でAIの要約を読むだけで済むようになったとしても、あなたの情報がそこに引用されていれば、しっかりと存在感を示すことができます。

AIOで評価される要素

AIOでは、「どんなキーワードを使っているか」よりも、「その情報が明確で正確か」「文脈に合っているか」「信頼できるか」といった点が評価の軸になります。

たとえば、次のような工夫が有効です。

- 見出しで明確に質問を示す(例:「〇〇とは?」)

- 回答はすぐ下で簡潔に提示する(アンサーファースト)

- 公的な統計や第三者メディアの引用を交える

- FAQ形式やHow-to構成など、情報が整理された構造

AIが情報を読み取りやすいように設計することで、引用される可能性がぐっと高まります。

SEOとの違いと共存の可能性

AIOはSEOの代替ではありません。むしろ、「SEOを進化させたもの」と言えるかもしれません。

検索エンジンがAIで要約を表示するようになっても、その元となる情報は依然としてWeb上にあります。つまり、AIに引用されるには、まずWeb上にきちんとした情報を持っていることが前提です。

この点で、SEOによる基盤づくりは今後も欠かせません。

大切なのは、SEOのテクニックだけに頼るのではなく、「AIにも選ばれる内容であるか」を意識すること。そのバランスこそが、これからの検索対策において重要な視点となるでしょう。

関連記事:Google AI Overview・GPT SearchがあってもSEOはオワコンになるのか

AIOの将来の展望

GoogleのAI Overviewは、2024年末までに世界中で10億人以上に提供されると予測され、その影響力は無視できません(引用:Forbes:Optimizing For Google AI Overviews: What Marketers Need To Know)。

ある調査によると、すでに多くの検索クエリ(約87%)にAI生成の要素が含まれており、特に「手順」「解説」などを求める検索では表示頻度が高い傾向にあります(引用:SEO AI:Search Generative Experience (SGE) Statistics. Study with 30 Facts)。

AI回答の表示は、従来の検索結果の表示位置を下げ、クリック率の減少を引き起こしています。その一方で、AIによる要約内で引用されることができれば、新たなトラフィック源となる可能性もあり、より「意図が明確なユーザー」にリーチできる点で、チャンスにもなるという考え方もあります。

LLMOとは?

LLMO(Large Language Model Optimization)は、ChatGPTやClaude、Geminiのような生成AIエンジンが参照・回答生成する際に、あなたの情報がより高く評価され、引用されやすくなるよう設計された情報設計・コンテンツ戦略です。

AIOが検索エンジン向けの最適化であるのに対し、LLMOはLLMそのものに好まれる情報構造・言語・フォーマットを追求します。

LLMの中に「入っていく」ための戦略

対話型AIは、ユーザーの質問に対してリアルタイムに文章を生成します。その回答は、単に情報を集めて並べたものではありません。質問の文脈や背景を理解し、意味的に正しい・自然な文を組み立てるように設計されています。

そのため、キーワードをちりばめたり、リンクを増やしたりするだけでは、LLMの回答に選ばれることはありません。むしろ、「この質問には、このような文脈で、こう答えるとよい」という形で、情報の文脈性や網羅性が問われるのです。

LLMOに求められるコンテンツ設計

LLMOの実践には、いくつかの明確な工夫が必要です。

- FAQ形式での情報提供

→ 「〇〇とは?」「〇〇のメリットは?」など、ユーザーがしそうな質問を見出しにし、それに対して明確な答えを書くスタイル。 - ナレッジグラフを意識した構造化

→ 概念や用語、関連項目を明確に整理し、AIにとって意味のつながりが理解しやすい状態にする。 - 自然言語での表現

→ 過度な専門用語の多用は避け、誰にでも伝わる形での記述を心がける。補足説明を添えることも有効です。 - 信頼性の可視化

→ 権威ある情報源や、ブランドとしての言及があるメディアの引用、第三者による口コミやレビューなどが、AIの評価ポイントになります。

LLMO戦略の進化

従来のSEOではキーワード密度やリンク獲得が中心でしたが、LLMOでは文脈的な深さ、意味的なつながり、情報の網羅性が評価されます。

ユーザーがどのような質問をするかを想定し、自然な言語で一問一答のような形にしておくことが有効です。FAQ形式や会話調のコンテンツがその典型例です。

さらに、ユーザーがAIに投げかけるであろうプロンプトを想定し、それに沿って回答が生成されやすいコンテンツ設計も重要になります。プロンプトエンジニアリングの視点が活きてくるかもしれません。

LLMによる推薦とブランドへの影響

LLMは「質問に答えるAI」であると同時に、「ユーザーに推奨するAI」にもなりつつあります。

たとえば、 「おすすめの〇〇は?」など特定のサービスを聞かれた際に、信頼できるブランド名として挙げられるかどうか──これが直接、認知・信頼・購入へとつながるポイントになります。

逆に、AIの回答内でブランドがまったく触れられなかったり、誤った情報が伝わってしまったりするリスクも存在します。

そのためには、AIにとって読みやすく、かつ引用したくなるような高品質な情報をWeb上に発信し続ける必要があります。

ブランド名が信頼性のある第三者メディアやSNSなどで「言及されている状態」を作ることが、AIへの信頼性シグナルとして重要です。

関連記事:バタフライサーキットと検索意図からWebマーケティングを考察してみた

AIOとLLMOの共通点と違い

AIO(AI Optimization)とLLMO(Large Language Model Optimization)は、一見すると似たような概念に見えます。どちらも「AIに情報を見つけてもらい、引用されること」を目指す点では共通していますが、その目的地とアプローチには明確な違いがあります。

共通点:AIに“選ばれる”ことが目的

AIOとLLMOのいちばんの共通点は、「AIにとって有用で信頼できる情報であること」が求められる点です。キーワード密度や被リンク数といった旧来のSEO的評価基準ではなく、次のような点が重視されます。

- 情報の意味的な正確さ

- 文脈との整合性

- 第三者視点から見た信頼性

このような評価軸に対応するには、検索エンジンやAIが読み取りやすい構造を整え、ユーザーにも分かりやすい表現を用いる必要があります。

また、両者ともFAQ形式やアンサーファースト(質問直後に明確な答えを記述する構成)といった工夫が推奨されており、コンテンツ構成の基本的な考え方にも重なりがあります。

違い①:対象となるAIの性質

- AIO は「検索エンジン内のAI要約」に向けた最適化

→ Google AI Overviewなど、検索結果の上部に自動生成される要約文が対象です。ここに引用されることが目的です。 - LLMO は「対話型AIの応答」に向けた最適化

→ ChatGPTやClaudeなどのAIが、ユーザーとの会話の中で自社情報を自然に使ってくれることを目指します。

つまり、AIOは「検索エンジンの中のAIに引用されること」、LLMOは「AIとの対話の中に登場すること」にフォーカスしているという違いがあります。

違い②:リンクの有無と可視性

AIOでは引用とともに参照リンクが掲載されるケースが多く、クリックによる直接流入の期待が持てます。一方、LLMOの場合はリンクが表示されないことが一般的で、直接の流入よりも「情報の露出と認知」に重きが置かれます。

つまり、AIOは「流入の起点」になりやすく、LLMOは「信頼とブランドの刷り込み」に強みがあるというわけです。

包括的な考え方としてのGEOやAI SEO

こうしたAIOとLLMOを包括して「GEO(Generative Engine Optimization)」や「AI SEO」と呼ぶこともあります。これらは厳密な定義があるわけではありませんが、「AI時代における新しい最適化の総称」として使われています。

今後は「AIOとLLMO、どちらを重視すべきか」という二者択一ではなく、「両方の視点を組み合わせた総合的なコンテンツ戦略」が主流になっていくでしょう。

- AIO:AI検索エンジン(例:Google AI Overviews)への最適化

- LLMO:対話型AI(例:ChatGPT、Claudeなど)への最適化

- GEO:生成AIエンジン全般への最適化(AIOとLLMOを内包)

- AI SEO:上記すべてを含む、AI時代の包括的な検索最適化戦略

AI時代における最適化の実践策

AIOやLLMOを実際のコンテンツにどう活かせばいいのか?ここでは、AIに選ばれるための具体的な最適化のコツを、設計と構造、ブランド戦略の観点から整理してご紹介します。

明快で正確なコンテンツ設計

AIにとって理解しやすく、引用したくなる情報とは、「端的で的確な答え」を含んでいるコンテンツです。特に意識したいのが“アンサーファースト”の考え方。

たとえば、「AIOとは?」という問いに対し、すぐ下に簡潔かつ正確な回答を提示する構成が好まれます。その上で、背景や詳細な情報を続けて解説していくと、AIにも人にも親切です。

また、誤解を招かない明瞭な表現、そして裏付けとなるデータや第三者の引用があることで、信頼性がぐっと高まります。

情報の構造化とセマンティックHTML

AIは単語単位ではなく、構造と意味のまとまりを見ています。情報を整理し、階層的に表現することが重要です。

- H1〜H3などの見出しで情報を階層化する

- 「1段落1アイデア」で情報の切れ目をはっきりさせる

- リストや表などを使い、データを視覚的に整理する

また、HTMLのセマンティックタグ(例:<article>、<section>、<header>など)を使って、意味が正しく伝わるようにすることも有効です。マークアップの整備によって、AIがページ内の情報構造をより正確に把握し、引用対象として判断しやすくなります。

LLMが「信頼できる」と判断する要素を準備する

特にLLMOの視点では、コンテンツそのものだけでなく、ブランドや発信者に対する“外的な信頼シグナル”が重要になってきます。

- 権威あるメディアでの言及

- SNSやUGC(ユーザー生成コンテンツ)での自然な紹介

- Googleビジネスプロフィールや公式サイトでの整った情報発信

AIはネット上のあらゆる情報から「この発信者は信頼できるか?」を判断しようとします。そのためには、情報の正確性に加えて、外部からの支持や評価を地道に積み上げることが求められるのです。

「FAQ形式」を活用する

AIに親しまれるコンテンツ形式の中で、もっとも始めやすく効果的なのがFAQ(よくある質問)です。

「〇〇とは?」「なぜ〇〇が重要なのか?」「〇〇を実践する方法は?」といった、ユーザーが実際にしそうな質問に対して、一問一答で答える構成は、AIOにもLLMOにも非常に有効です。

自社サイトやブログに、FAQセクションを用意するだけでも、AIへの最適化は大きく前進します。

SEOとの違いと共通点

AIOやLLMOの登場によって、「SEOはもう意味がないのでは?」と感じた方もいるかもしれません。でも実際は、SEOが不要になるわけではありません。むしろ、これからは「SEOを土台にしつつ、AIに選ばれるための視点を加える」ことが求められる時代です。

SEOとの違い

従来のSEOは、検索エンジンのアルゴリズムに対して「どのように評価されるか」を追求するものでした。キーワードの出現位置や密度、被リンクの数と質、ページ読み込み速度などが重視されてきました。

一方、AIOやLLMOは、より“意味”や“文脈”に焦点を当てます。特定のキーワードに依存するのではなく、「その情報が質問に対して適切か」「信頼に足る内容か」「AIが読み取りやすい形か」といった点が判断基準になります。

つまり、SEOは「検索結果に上位表示させる」ことがゴールでしたが、AIOやLLMOは「AIの出力に含まれる」ことがゴールになるわけです。

SEOとの共通点

AIOやLLMOは、あくまでSEOの代替ではなく、拡張的な役割を果たします。なぜなら、AIが引用するための情報そのものは、やはりWeb上に存在していなければならないからです。

SEOによってインデックスされやすい状態を保ちつつ、AIO/LLMOの文脈にも合うような構造と内容を整える──これが今後の最適化戦略になります。

また、AIが参照に使うのは、基本的に「信頼できる情報源」です。これは、従来のSEOでも重視されていたドメインオーソリティや外部評価とも共通する点です。

つまり、SEOで培ってきた評価軸が、AI時代でも活きてくるのです。

関連記事:月間検索数0のキーワード。SEO対策を行うべきかは検索意図で考える

両立を前提に

今後のコンテンツ戦略では、SEOとAIO/LLMOを切り分けるのではなく、同時に意識する必要があります。

- SEOで検索エンジンに見つけられやすい状態を維持する

- AIO/LLMOでAIに選ばれやすい情報構造・文脈を整える

この両軸を持ったコンテンツこそが、「検索からもAIからも見つけてもらえる」最適な情報発信だといえるでしょう。

まとめ

検索という行為が変わり始めています。かつての「検索ワードを入れて、一覧から選ぶ」時代から、「AIに質問を投げて、最適な答えを得る」時代へ──。

この変化に伴い、AIOやLLMOという新たな最適化の考え方が生まれました。いずれも共通して言えるのは、「AIが信頼し、引用したくなる情報設計」が必要であるということです。

SEOは今も変わらず大切な土台です。ただし、それに加えてAIに寄り添った視点を持つことが、これからの情報発信には欠かせません。

- 明確な答えを最初に提示する「アンサーファースト」

- 文脈を意識し、意味のつながりを重視した構成

- 信頼性の高い情報源の引用と、外部評価の積み重ね

こうした要素を意識することで、AIだけでなく読者にとっても価値ある情報になります。

私たちはこれから、「AIに選ばれる」ことがトラフィックの起点となる時代を生きていくことになるかもしれません。そしてそのために必要なのは、奇をてらった施策ではなく、地に足のついた情報設計と、誠実な発信の積み重ねなのです。

まずは、自社のWebサイトや記事を見直してみましょう。あなたのコンテンツは、AIが引用したくなる構造になっていますか?